~反強磁性体の従来磁石材料に対する工学的優位性を世界で初めて実証~

スピントロニクス(注2)の発展により、強磁性体を用いた不揮発性メモリー(磁気抵抗メモリー:MRAM(注3))の社会実装が進展し、半導体集積回路の高機能化・省エネ化に貢献しています。一方で近年、基礎研究の領域では、全体としては磁力を持たない磁性材料である反強磁性体が注目されています。これまでこの反強磁性体の強磁性体との類似点や相違点が様々な角度から調べられてきましたが、強磁性体に対する工学的な優位性は明らかではありませんでした。

このたび東北大学、物質・材料研究機構及び日本原子力研究開発機構からなる研究チームは、スピンが渦巻状に並んだカイラル反強磁性体Mn3Sn(注4)を用いて、半導体応用で重視される動作速度に関して、反強磁性体の強磁性体に対する優位性を実証しました。具体的には、Mn3Snをナノメートルサイズに微細化することで、反強磁性体特有の現象である「電流印加によるスピン構造のコヒーレント回転(注5)」を超高速で自在に制御できることを明らかにし、その上で高効率な書き込み動作を0.1ナノ秒という強磁性体を凌駕する時間スケールで実現しました。

この制御方式は外部からの磁場を必要とせず、再現性にも優れることから、「スピン半導体」の大幅な機能向上に繋がるものと期待されます。

今回の研究成果は、2025年8月21日(米国時間)付で科学誌Scienceに掲載されます。

インターネットや人工知能(AI)の急速な発展の傍らで、これらの技術を支える半導体集積回路の高速化・低消費電力化が喫緊の課題となっています。こうした中、スピントロニクス研究の発展により、情報保持に電力を必要としない不揮発性という特長を持つ磁気抵抗メモリー(MRAM)が考案され、既存の半導体技術へ組み込んだ「スピン半導体」の社会実装が進展しています。

MRAMでは、微細な磁性体を電気的に制御することでデジタル情報が書き込まれます。強磁性体はその対象となる主要な材料として広く研究されてきました。半導体技術の進展に伴って高速での動作が要求されるものの、強磁性体を用いたデバイスではナノ秒以下で情報の書き込みを行おうとすると、必要な電流が大幅に増加してしまうという課題を抱えていました。

こうした中、近年反強磁性体を用いたスピントロニクス研究が活発になっています。強磁性体では並んだ原子のスピンが同じ方向に配列することで全体として磁力を持つのに対して、反強磁性体ではそれらのスピンが打ち消し合うように交互に配列しているためにマクロな磁力が消失します。このことから反強磁性体は長きにわたって工学利用の可能性は限定的と考えられてきました。実際に1970年に反強磁性体の基礎的研究でノーベル物理学賞を受賞したフランスのルイ・ネールは、ノーベル賞受賞記念講演において「反強磁性体は理論的には興味深いが、実用的な用途はなさそうだ」(“Antiferromagnetic substances are extremely interesting from the theoretical standpoint but do not appear to have any practical applications.”)と述べています(注1)。

しかし近年の研究から反強磁性体は磁力を持たないにもかかわらず、いくつかの点で磁力を持つ強磁性体と類似した性質を示すことが明らかになっていました。これに伴って反強磁性体の工学利用の可能性が議論されるようになっていましたが、依然として強磁性体に対する何らかの優位性の実証には至っていませんでした。

今回、物質・材料研究機構 磁性・スピントロニクス材料研究センターの竹内祐太朗 研究員(研究当時、東北大学 材料科学高等研究所(WPI-AIMR)特任助教)、東北大学 電気通信研究所の佐藤佑磨 大学院生、同大学学際フロンティア研究所の山根結太 准教授、同大学電気通信研究所の深見俊輔 教授、及び日本原子力研究開発機構 先端基礎研究センターの家田淳一 グループリーダーらによる研究チームは、ついに反強磁性体の強磁性体に対する優位性を、半導体応用で要求される超高速電気的制御において実証しました。

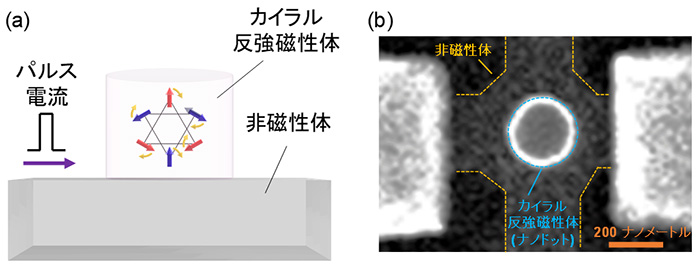

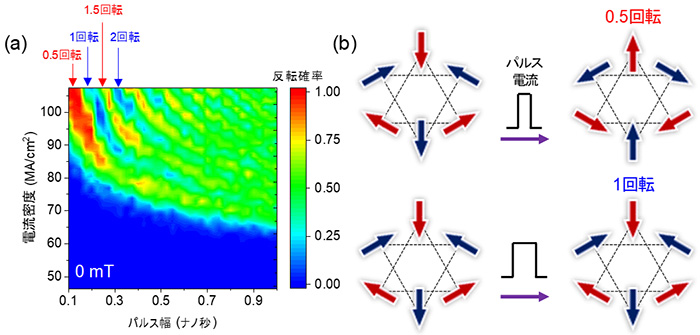

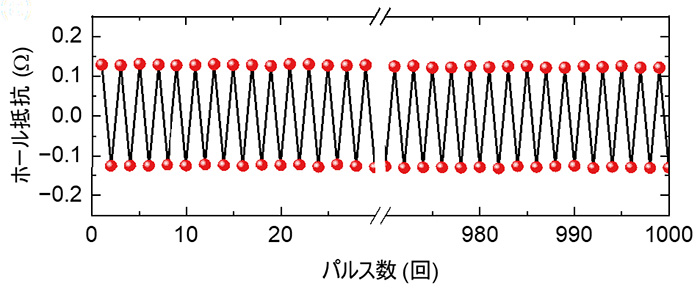

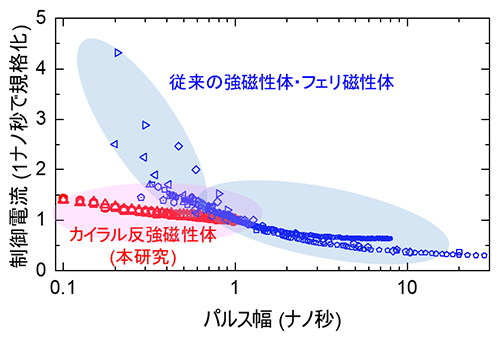

本研究ではマンガン(Mn)とスズ(Sn)の合金であるカイラル反強磁性体Mn3Sn(注4)が用いられました。研究チームはMn3Snをナノメートルスケールの微細素子に加工する技術を開発し、それを用いて作製した試料に最短0.1ナノ秒までの超短パルス電流を印加することで、Mn3Sn内部のスピン構造を高速制御する実験を行いました(図1)。その結果、印加電流のパルス幅と振幅に応じて、スピン構造を0.5回転、1回転、1.5回転、2回転・・・と自在に制御できることを見出しました(図2a)。これは電流によるカイラル反強磁性体のコヒーレント回転(注5)のダイナミクスを反映したものです(図2b)。続いてこの制御特性の再現性を検証し、無磁場下で0.1ナノ秒のパルス電流による1,000回の高速連続書き込みを確認しました(図3)。また、書き込み電流とパルス幅の関係を調べた結果、従来の強磁性体に比べてサブナノ秒領域での書き込み電流の増大が極めて抑制されることが分かりました(図4)。

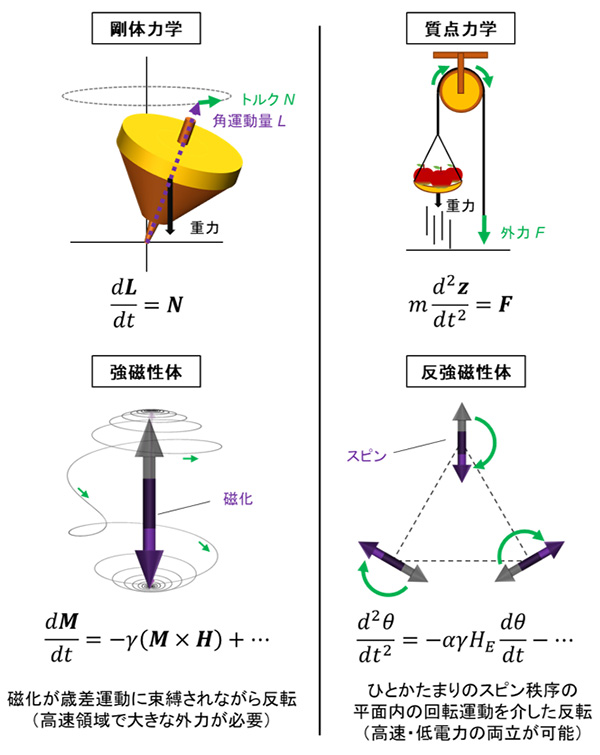

この反強磁性体の強磁性体との質的な違いは、専門的には以下のようにして説明されます。通常の強磁性体の中では、原子のスピンの向きが一方向に揃っています。強磁性体のスピン秩序は、この一方向を指定することで記述でき、これはマクロに観測できる磁化(磁力の源)に対応します。一方の反強磁性体では、スピンは原子スケールで打ち消し合うようにその向きを周期的に変える特徴的な秩序を示し、磁化は消失します。このような反強磁性体特有のスピン秩序を記述するためには、原子個々のスピンではなく、周期中に含まれる複数のスピンを「ひとかたまり」として扱う必要があります。今回用いたMn3Snでは、スピン秩序の「ひとかたまり」には3つのスピン(図2bの同じ色の矢印の組)が含まれます。このとき、反強磁性体のスピン秩序には、その「内部」に含まれる3つのスピン間の相互作用を「内部エネルギー」として蓄えることができ、スピン秩序の運動に伴う内部エネルギーの上昇が、スピン秩序に実効的な「慣性質量」を与えます。すなわち、反強磁性秩序の運動は質点力学と同様な運動方程式で記述されます。これは強磁性体の磁化の運動が剛体回転に対するトルク方程式(コマの歳差運動)で表されるのと対照的です(図5)。研究チームは、こうした反強磁性秩序の慣性運動(注6)の観点から、パルス電流が引き起こすスピン緩和トルクが有効的に「摩擦力(回転速度を下げる抵抗力)」として働くことを見出し、反強磁性体の普遍的な性質として電流スピン制御における高速性・高効率性が導かれることを明らかにしました。本研究によって導かれたこの基本原理によって今後の反強磁性体の材料開発において重要な指針が確立されました。

本研究によって、従来の磁石材料である強磁性体に対する反強磁性体の高速性・高効率性における優位性が世界で初めて実証されました。現在、不揮発性磁気抵抗メモリー(MRAM)には強磁性体が利用されていますが、これを反強磁性体に置き換えることによる大幅な性能向上の可能性が明らかになりました。同時に、本研究によって反強磁性体の電流誘起高速ダイナミクスが明らかになり、不揮発性メモリーに限らず周波数可変な発振器などの新概念デバイスの実現も期待されます。

図1. (a) カイラル反強磁性体ナノドット素子の高速制御実験の模式図。(b) 今回作製したナノドット素子の観察画像。

図2. (a) カイラル反強磁性体ナノドットの反転確率のパルス幅および電流密度依存性。(b) サブナノ秒パルス電流によるカイラル反強磁性体の反転の模式図。

図3. カイラル反強磁性体ナノドットのホール抵抗とパルス電流印加回数の関係。外部磁場がない状態で1,000回のパルス電流の印加に対してエラーがゼロという再現性の高い電気的制御に成功した。

図4. 制御電流(書き込み電流)とパルス幅の関係を過去の強磁性体およびフェリ磁性体と比較した結果。

図5. 古典力学における物体(剛体・質点)の運動と、強磁性体・反強磁性体のスピン秩序の反転ダイナミクスの類似性。回転するコマ(剛体)は角運動量を保存するように重力を軸とした歳差運動を示す。強磁性体でも空間内の歳差運動に束縛された反転過程によってメモリーとしての“0”と“1”の情報の書きこみが行われる。反強磁性体では互いに打ち消し合う複数のスピンをひとかたまりの反強磁性秩序としてみると、実効的な質量が現れるため質点力学と同様の慣性運動を示す。外力(ここでは電流)を加えると、強磁性体とは異なり、反強磁性秩序は平面内の回転運動が起こる。このため強磁性体を上回る高速・低電力の両立が可能となる。

本研究は、日本学術振興会・科学研究費助成事業(JP19H05622, JP21J23061, JP22K14558, JP22KK0072, JP22KF0035, JP23KJ0216, JP24KJ0432, JP24K16999, JP24H00039)、科学技術振興機構・さきがけ(JPMJPR24H6, JPMJPR21B2)、文部科学省次世代X-NICS半導体創生拠点形成事業 (JPJ011438)、池谷科学技術振興財団・研究助成、カシオ科学振興財団・研究助成、セイコーインスツル新世代研究財団・研究助成などの支援の下で行われたものです。

| タイトル: | “Electrical coherent driving of chiral antiferromagnet”(カイラル反強磁性体の電気的コヒーレント駆動) |

|---|---|

| 著者: | Yutaro Takeuchi, Yuma Sato, Yuta Yamane, Ju-Young Yoon, Yukinori Kanno, Tomohiro Uchimura, K. Vihanga De Zoysa, Jiahao Han, Shun Kanai, Jun’ichi Ieda, Hideo Ohno, and Shunsuke Fukami |

| 掲載誌: | Science |

| DOI: | 10.1126/science.ado1611 |

東北大学電気通信研究所

教授 深見 俊輔(研究者プロフィール)

(兼)東北大学大学院工学研究科電子工学専攻

(兼)東北大学先端スピントロニクス研究開発センター (CSIS)

(兼)東北大学国際集積エレクトロニクス研究開発センター (CIES)

(兼)東北大学材料科学高等研究所 (WPI-AIMR)

(兼)公益財団法人稲盛科学研究機構 (InaRIS)

| Tel: | 022-217-5555 |

|---|---|

| E-mail: | s-fukami@tohoku.ac.jp |

東北大学電気通信研究所 総務係

| Tel: | 022-217-5420 |

|---|---|

| E-mail: | riec-somu@grp.tohoku.ac.jp |

日本原子力研究開発機構 総務部報道課

| Tel: | 070-1460-5723 |

|---|---|

| E-mail: | tokyo-houdouka@jaea.go.jp |