─ 高価なナノ炭素不要で多分野への普及に期待 ─

電気二重層キャパシタ(注2)は、電極の表面に電気を蓄えることで素早く充電や放電ができるため、高出力のエネルギーデバイスとして注目されていますが、蓄電池と比べて容量が小さいという課題がありました。近年、カーボンナノチューブ(CNT)などのナノ炭素材料を使って表面積を増やした容量の大きいスーパーキャパシタが開発されています。しかしナノ炭素は一般的に高価であり、より簡単で安価にキャパシタの容量を増やす方法が求められていました。

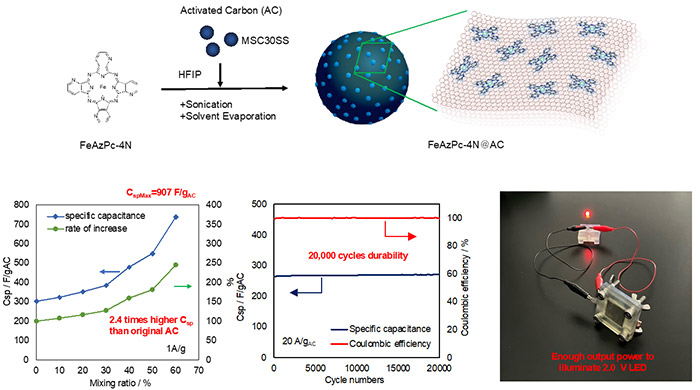

東北大学材料科学高等研究所(WPI-AIMR)の藪浩教授(主任研究者、同研究所水素科学GXオープンイノベーションセンター副センター長)、東北大学発ベンチャーであるAZUL Energy株式会社(宮城県仙台市、伊藤晃寿社長)、および4月1日に両者が共同で設置したAZUL Energy×東北大学 バイオ創発GX共創研究所からなる研究グループは、青色顔料の一種である鉄アザフタロシアニン(FeAzPc-4N)を活性炭に「まぶす」ことで分子レベルで吸着させ、その酸化還元能を活用することにより、炭素のみの場合に比べ容量を2.6倍(907 F/gAC)まで増加させることに成功しました。さらに20 A/gACという高負荷領域においても20,000回の充放電サイクルが可能であり、LED点灯などが可能であることを実証しました(図1)。

本研究で開発されたキャパシタ電極は、一般的に入手可能で安価な活性炭を使用しながら、CNT等を用いたスーパーキャパシタ並に容量を引き上げることが可能であり、様々な用途へのエネルギーデバイスとして応用が期待されます。

本研究成果は、6月20日(米国東部時間)に米国化学会発行の科学誌ACS Applied Materials & Interfacesオンライン速報版に掲載され、同誌のSupplementary Coverにも採用されました。

図1. 鉄アザフタロシアニン分子を分子吸着した活性炭の模式図(上)と容量・活性炭単体に対する容量増加率(左下)、20 A/gACで充放電を繰り返した場合の容量と容量維持率(下中央)、キャパシタセル2つを直列につないだ簡易充放電セルによるLEDの点灯実験(右下)。

電気二重層キャパシタは電極表面に電荷を貯めることで高速な充放電ができることから、高出力のエネルギーデバイスとして期待されています。しかし、蓄電池に比べその静電容量は数10〜100 F/g程度と小さいため、用途が限られることが課題でした。

近年、いくつかの手法により1,000 F/g程度の容量を示す「スーパーキャパシタ」の実現が報告されています。その代表的な手法は、蓄電できる電気二重層界面を増加させるために、単位体積や重量あたりの表面積が大きいカーボンナノチューブ(CNT)やグラフェンなどのナノ炭素からなる電極を用いるものです。しかし、この手法は高い充放電性能と高容量を両立できる半面、ナノカーボンは一般的に高価であり、電極コストが部材コストの多くを占めるキャパシタにおいて普及の妨げになっていました。

一方、酸化還元(レドックス)能を有するナノ粒子を活性炭と混合することで、電気二重層とレドックスによる疑似容量をハイブリッドして高容量化を図る試みもなされています。こちらの手法では、高いレドックス活性を持つRuO2等のナノ粒子を混合することで、高容量化を実現しています。しかしながら重金属を混合するため環境負荷が大きい上、ナノ粒子化のプロセスコストがかかるなどの課題がありました。そのため環境負荷が小さく、より簡便で安価なキャパシタ容量向上手法が求められていました。

研究グループはこれまで青色顔料の一種である鉄アザフタロシアニン(FeAzPc-4N)(図2)を炭素粒子に分子吸着させることで、高い酸素還元反応(Oxygen Reduction Reaction, ORR)(注3)活性を示す触媒の開発に成功し、金属空気電池や燃料電池の正極触媒としての応用を検討していました(参考文献1)。これはFeAzPc-4N自体が高いORR活性を持つのみならず、分子担持することで分子一つ一つが触媒活性点となり、飛躍的に多くの触媒活性点が形成されることに由来します。さらに、FeAzPc-4Nは様々な溶媒中で中心金属である鉄がレドックス反応を示すこと、様々な毒性試験で安全が確認されている安価な青色顔料であることなどの特徴があります。

そこで、FeAzPc-4Nを活性炭に分子レベルで「まぶす」ことができれば、触媒活性点としてだけでなく、キャパシタの疑似容量としても利用できるのではないかと考えました。

研究グループは今回、FeAzPc-4Nと活性炭の混合比を変えた電極を作製し、三極式セルを用いたサイクリックボルタモグラム(CV)や充放電特性評価により、そのキャパシタ性能の測定を行いました。その結果、混合比が30%までは容量が線形に増加し、40%を超えた所から傾きが上昇し、最終的に60%の際に活性炭のみの場合と比べて2.6倍の容量となる907 F/gACの容量を達成しました(図1)。表面の元素分析等により、30%まではFeAzPc-4N分子が活性炭に分子担持されており、40%を超えると分子担持しきれなかったFeAzPc-4Nが結晶を形成し、その結晶も容量に寄与することが示唆されました。

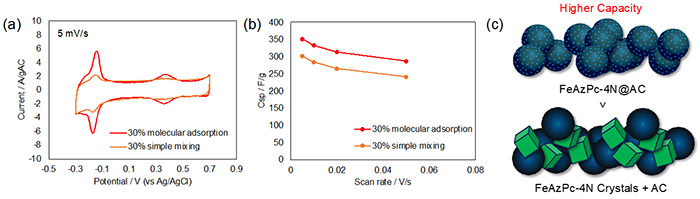

一方で、同じ混合比で溶媒を用いてFeAzPc-4Nを活性炭に分子担持した場合と、単純に活性炭とFeAzPc-4N結晶を混合した場合とを比較したところ、前者の方がより容量が大きくなることが分かりました(図3)。このことは、活性炭の比表面積が充分大きい場合、容量の増加には分子レベルで担持する方が大きな容量を得ることに繋がることを示しています。

さらに、20A/gACという高負荷領域で20,000回の充放電が可能であることから、作製した電極は高い耐久性を有することが示唆されました(図1)。またデモンストレーションとして、作製した電極を直列で2つつなぎ、充電した後に2Vで駆動するLEDに繋げることで、LEDを点灯させることにも成功しました。

今回得られたスーパーキャパシタの作製法を用いれば、レドックス活性を持つ金属錯体等の分子を分子レベルで吸着させることで、容量の向上が可能であることを示しています。研究グループではすでに様々な金属アザフタロシアニン類の合成を報告しており(参考文献2)、今後、さらなる容量の向上と、様々なデバイスのエネルギー源としての活用が見込まれます。

図2. FeAzPc-4Nをジメチルスルホキシドに溶かした溶液の写真。

図3. 30%の混合比において分子吸着した場合と結晶を混合した場合のCVカーブ(a)と容量のスキャンレート依存性(b)。この結果から、スキャン速度領域の全てで分子吸着の場合の方が容量が高いことが明らかとなった。(c)は電極構造の模式図。

本研究の一部は日本学術振興会科学研究費基盤研究(A)(JP23H00301)、NEDO官民による若手研究者発掘支援事業(20002167-0)、および科学技術振興機構未来社会創造事業(JPMJMI22I5)の支援を受けて行われました。

| タイトル: | A Molecular Adsorption Concept for Increasing Energy Density of Hybrid Supercapacitors |

|---|---|

| 著者: | Kosuke Ishibashi, Yutaro Hirai, Keisuke Oku, Koju Ito, Hiroshi Yabu* |

| 掲載誌: | ACS Applied Materials & Interfaces |

| DOI: | 10.1021/acsami.4c06084 |

東北大学材料科学高等研究所(WPI-AIMR)

教授 藪 浩(やぶ ひろし)(研究者プロフィール)

| Tel: | 022-217-5996 |

|---|---|

| E-mail: | hiroshi.yabu.d5@tohoku.ac.jp |

東北大学材料科学高等研究所(WPI-AIMR) 広報戦略室

| Tel: | 022-217-6146 |

|---|---|

| E-mail: | aimr-outreach@grp.tohoku.ac.jp |