2012年10月29日

© 2012 Nature Publishing Group

25年ほど前には、金が分子酸素に対して触媒活性を持つとは誰も考えていなかった。なぜなら、古典的な熱力学の原理は、金と酸素の化学反応を全く認めないからである。しかし、5ナノメートル未満の金粒子が室温で一酸化炭素(CO)を二酸化炭素(CO2)に酸化できることが明らかになると、この反応がさかんに研究されるようになった。研究者らはまもなく、サイズ依存性のある触媒反応を高分子燃料電池の水素ガス浄化などに利用するようになったが、こうした触媒活性の基礎となるメカニズムは未解明のままだった。

このたび、東北大学原子分子材料科学高等研究機構(AIMR)のMingwei Chen(陳明偉)教授と藤田武志准教授らは、国内、米国、英国、中国の共同研究者とともに、金表面の小さな欠陥がCO酸化反応の活性サイトであることを示唆する新たな証拠をつかんだ1。また、触媒反応が進行する際に表面で起こる原子構造の変化を観察できる最先端技術を開発して、不純物原子が欠陥サイトを安定させるために重要な役割を果たしていることも明らかにした。この発見は、金触媒の長寿命化と高活性化につながる可能性がある。

ほとんどのナノ粒子触媒は、ナノ粒子を適所に保持するための酸化物担体を必要とするので、金粒子特有の触媒反応機構を特定するのは難しい。陳教授らは、ナノスケールの細孔を持つナノポーラス金を調べることにより、この問題を克服した。ナノポーラス金は、金-銀前駆体薄膜を電気化学的に脱合金化して作製され、湾曲したナノ細孔が3次元的につながった構造を持つ。酸化物担体を必要とせず、ほかの材料の干渉を受けないので、金触媒反応を研究するのに最適な材料である。

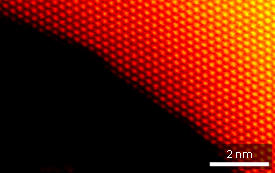

研究者らは、球面収差補正装置を搭載した走査透過電子顕微鏡を使って、触媒活性ナノポーラス金の表面構造を特定した。この手法は投射レンズによる格子歪みを抑え、サブ原子分解能を可能にする。研究チームは、特別に設計した試料ホルダー内のガス圧を慎重に制御しながら、環境制御透過電子顕微鏡法を用いてその場でCO酸化反応の特性評価を行った。「球面収差補正装置を搭載した走査透過電子顕微鏡は、複雑な材料の真の原子構造を見る絶好の機会を与えてくれます」と陳教授は言う。

高分解能顕微鏡像から、ナノポーラス金の表面では、原子が密に充填した平坦な「テラス」が単一原子の「ステップ(段差)」で区切られていることが明らかになった(図参照)。ナノ細孔の湾曲した部分では、ステップの配列が乱れて配位不足の金原子からなる「キンク(折れ曲がり)」が生じ、ここが化学的に極めて活性の高い酸化サイトになる。ナノポーラス金をCO/空気混合ガスにさらすと、テラスの端が再構成されてキンクが生じる様子が観察され、これらの欠陥が触媒反応において重要な役割を果たしていることがはっきりと示された。さらなる実験により、ナノポーラス金の中に銀不純物が残留していると、高密度のキンク欠陥が維持され、高い触媒性能が得られることも明らかになった。

「金の触媒反応については、これまで多くの説が提唱されてきましたが、真実は誰も考えつかなかったほどシンプルだったのです」と陳教授は語った。

Fujita, T., Guan, P., McKenna, K., Lang, X., Hirata, A., Zhang, L., Tokunaga, T., Arai, S., Yamamoto, Y., Tanaka, N. et al. Atomic origins of the high catalytic activity of nanoporous gold. Nature Materials 11, 775–780. | article

このリサーチハイライトは原著論文の著者の承認を得ており、記事中のすべての情報及びデータは同著者から提供されたものです。