ミクロな多孔膜の濡れ性を制御して水と油を効率的に分離

船舶事故などによる重油流出など、油による環境汚染が問題となっています。また特に近年、SDGsの観点から、安全な水を確保するために、廃水などからの油分の除去が重要な課題の一つです。

東北大学材料科学高等研究所の藪浩准教授(ジュニアPI・東北大学ディスティングイッシュトリサーチャー)、東北大学多元物質科学研究所の和田健彦教授らの研究グループは、ミクロンサイズの孔が蜂の巣(ハニカム)状に空いた厚さ数ミクロンの「ハニカムフィルム」の濡れ性を精密に制御することにより、水と油を効率的に分離できる分離膜の作製に成功しました(図1)。

今回実現した油水分離膜は、厚みが髪の毛の1/10程度しかないにもかかわらず、大量の油水混合廃水を効率的に油水分離することが可能です。また、孔のサイズもミクロンスケールなので、目に見えない小さな油滴まで分離することが可能であると期待されます。本成果は効率的かつ安価で簡便な水質浄化の手法を提供するものであり、清浄な水資源の確保を通してSDGsへの貢献が期待されます。

本研究成果は、現地時間の11月24日にドイツ科学誌「Advanced Materials Interfaces」のオンライン速報版に掲載されました。

船舶事故などによる重油流出など、油による環境汚染が問題となっています。特に近年、Sustainable Development Goals(SDGs)の観点から、安全な水を確保するために廃水などからの油分の除去は重要な課題の一つです。

従来の油水分離技術は、水と油の比重の違いを利用して分離する油水分離槽や、疎水性の多孔質材料からなる油吸収剤に油を吸わせて絞り出すことにより油を分離するなどの手法が採られていました。しかしながら前者では大量の廃水を処理することは可能な一方、細かい油滴の分離は難しいという課題がありました。また油吸収剤は細かい油滴も吸収できる一方、油を搾り取る必要があり、大量の水と油を分離することは困難でした。

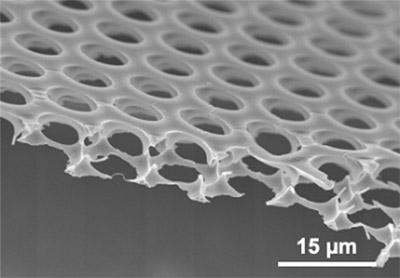

これまで研究グループでは、ポリマー溶液を塗布し、高湿度の条件で乾燥・製膜すると、水滴を鋳型としてサブミクロンから数十ミクロンサイズの空孔が規則正しく形成し、上下に孔が貫通したハニカムフィルムが作製できることを見出し、その工業化プロセスの開発を行ってきました(図2)。また、これまで表面の濡れ性を制御することにより、ハスの葉の様に水をはじく表面や水や油を滑落させるフィルムの開発を行ってきました。

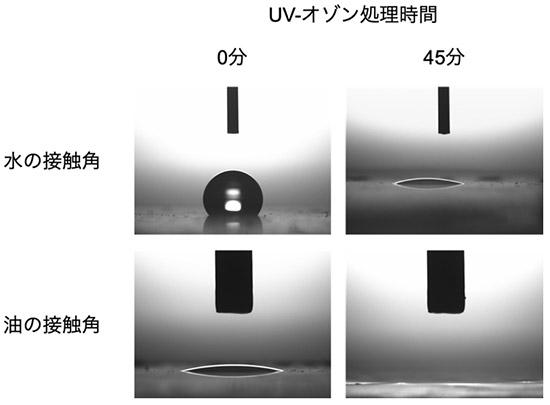

UV-オゾン処理は主に半導体等の工程で表面の有機物を酸化することで除去するために使われるプロセスです。紫外光により空気中の酸素をオゾンにし、その酸化力により表面の有機物を酸化させることができます。一般的に酸化された表面はより親水的になり、水に濡れやすくなります。

今回、ハニカムフィルムの濡れ性をUV-オゾン酸化の処理時間を変えることにより調節し、水に濡れにくい表面から水に濡れやすい表面まで制御することに成功しました。表面の濡れ性は水滴や油滴の接触角を測定することで評価しますが、水滴の接触角はUV-オゾン処理時間と共に低下し(図3)、30分を超えると孔の中に水が浸入することが分かりました。一方、表面張力の低い油はどのハニカムフィルムでも濡れることが分かりました。

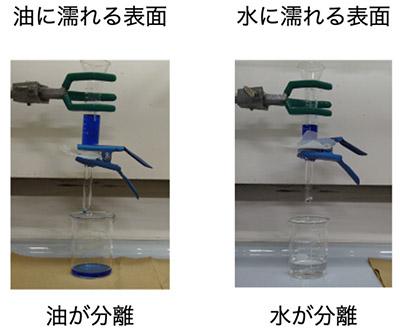

濡れ性を制御したハニカムフィルムをPETメッシュで補強することにより、十分力学強度を担保することで、油水分離膜としました(図1)。水に濡れやすくした表面では、最初に水を入れるとハニカムフィルムの孔は水で常に濡れるため、この水のレイヤーによって油が透過できなくなり、水分を選択的に分離することができます(図4)。また、逆に油に濡れやすい表面では、最初に油を注いでおくことにより、今度は選択的に油を分離することができることを見出しました。

また、濡れ性に関する理論式から、水と油が濡れる転移点を計算し、実験結果とよく一致する事も明らかとなりました。

今回実現した油水分離膜は、厚みが髪の毛の1/10程度しかないにもかかわらず、大量の油水混合廃水を効率的に油水分離することが可能です。実際に実験では、直径が2cm程度の油水分離膜を用いて、数十mlの水と油を分離できました。また、分離後にも膜の破損はありませんでした。また、孔のサイズもミクロンスケールなので、目に見えない小さな油滴まで分離することが可能であると期待されます。

本成果は効率的かつ安価で簡便な水質浄化の手法を提供するものであり、水資源の確保を通してSDGsへの貢献が期待されます。

図1. 作製した油水分離膜の顕微鏡写真と油水分離のしくみ

図2.上下に孔が貫通したハニカムフィルムの走査型電子顕微鏡像

図3.UV-オゾン処理時間による濡れ性の変化

図4.濡れ性制御による油水分離(左:油に濡れる表面・右:水に濡れる表面)

| 著者名: | Bihai Chen, Takehiko Wada and Hiroshi Yabu |

|---|---|

| 論文題名: | Amphiphilic Perforated Honeycomb Films for Gravimetric Liquid Separation |

| 雑誌名: | Advanced Materials Interfaces |

| DOI番号: | 10.1002/admi.202101954 |

藪 浩

東北大学材料科学高等研究所

| 住所: | 仙台市青葉区片平2丁目1−1 |

|---|---|

| Tel: | 022-217-5996 |

| E-mail: | hiroshi.yabu.d5@tohoku.ac.jp |

東北大学材料科学高等研究所(WPI-AIMR) 広報戦略室

| 住所: | 仙台市青葉区片平2丁目1−1 |

|---|---|

| Tel: | 022-217-6146 |

| E-mail: | aimr-outreach@grp.tohoku.ac.jp |